Foto: Claudia Müller, Skulptur von Ulle Hees vor dem Landgericht Wuppertal

(zur Erinnerung an die Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse)

Porträts von Wuppertaler Widerstandsfrauen

Die Wuppertaler Widerstandsfrauen – viele gab es. Vielfältig waren sie und doch sind sie oft vergessen und / oder ihre Leistungen wurden nicht entsprechend gewürdigt.

Männer und Frauen waren aktiv in Wuppertal im Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur. Bekannt sind hauptsächlich die Männer des Widerstands, sie sind oftmals beschrieben und dokumentiert worden.

Wir Wupperfrauen möchten die Widerstandsfrauen in den Fokus stellen. Widerstand gab es aus vielen Richtungen und Überzeugungen. Gewerkschaftliche, sozialdemokratische, kommunistische, religiöse Überzeugungen führten die Frauen in den Widerstand gegen die Diktatur der Nationalsozialisten.

Mehrere Familien stehen im Mittelpunkt der Betrachtung, da ihre weiblichen Mitglieder sehr aktiv waren und andere Familien, nicht nur in finanzieller Hinsicht, unterstützt haben. „In diesen Strukturen (in den KPD-Strukturen, Anm. C.M.) handelten die Frauen als Kurierinnen, Geldverteilerinnen und Informantinnen sowie bei der Verteilung illegaler Schriften. Darüber hinaus stellten einige von ihnen ihre Wohnung als Anlaufstelle zur Verfügung.“1 Sie halfen und / oder versteckten Verfolgte und riskierten oftmals ihr Leben. Z.B. waren die Familien Bender, Sauer und Sander befreundet, verschwägert, verwandt oder auch einfach nur in enger Verbundenheit miteinander.

Die Wupperfrauen möchten diese mutigen Frauen vorstellen und sie sichtbar machen. Wir konzentrieren uns in dieser Biografie vornehmlich auf Frauen aus der Arbeiterbewegung und auf Frauen, die in den Gewerkschaftsprozessen verurteilt wurden.

Einige Frauen werden noch in einer Einzelbiografie dargestellt, dazu gehören Marianne Hecht-Wieber, Rita Gerszt, Grete (Margarete) Thiele, Cläre Quast.

Gertrud Vogelsang, Alma Kettig, Waltraud Blass und Maria Husemann sind bereits bei den Wupperfrauen porträtiert.

Weitere, verurteilte Widerstandsfrauen werden nur namentlich erwähnt:

Berta Keseberg (5 Jahre Zuchthaus), Elise Kuhbier (6 Jahre Zuchthaus), Ida Ahrweiler (3 Jahre Zuchthaus).

Bei den hohen Haftstrafen für einige Frauen ließ das Gericht explizit „keine mildernden Umstände“ mehr gelten.2

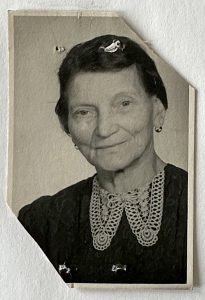

Elly Bender

Martha Elfriede Elly (Elli) Bender, geborene Sauer, wurde am 20. Juni 1885 in Barmen in der Schieckerstraße 10 geboren.4 Von Beruf war sie Weberin.5 Sie arbeitete auch als Hut-Haspelerin (Haspel: Vorrichtung zum Auf und / oder Abwickeln von Garnen auf rotierende Rollen), später oft in Heimarbeit. Verheiratet war sie seit dem 18. April 1912 mit Karl Bender (Carl Gustav), der KPD-Mitglied und im Widerstand tätig war. Durch die frühe Verhaftung ihres Ehemannes konnte Elly Bender nur unregelmäßig arbeiten, da sie mehrfach und unvorhersehbar von der Gestapo zu Verhören abgeholt wurde. Sie war seit 1931 Mitglied der KPD.6 Sie organisierte mit ihrer Schwester Paula Sauer die Verteilung der Rote-Hilfe-Gelder und unterstützte verhaftete Familienmitglieder.

Am 26. Juni 1936 wurde Elly Bender verhaftet und wegen „Vorbereitung zum Hochverrat und Verteilung von im Ausland gesammelten Geldes an Angehörige politischer Gefangener“7 zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Vom 6.3.1937 bis 16.1.1939 befand sie sich in Haft. Zuerst in U-Haft im Polizeigefängnis Wuppertal (Bendahl), dann U-Haft in Düsseldorf, wieder U-Haft in Wuppertal, bis sie von März bis Mai 1937 ihre Strafhaft im Zuchthaus Ziegenhain und im Anschluss im Zuchthaus Lübeck verbrachte. Am 16. Januar 1939 wurde sie entlassen. Nach dem Krieg beantragte Elly Bender bei der Betreuungsstelle für politisch, rassisch und religiös Verfolgte in Wuppertal-Barmen die Anerkennung als politisch Verfolgte. Sie hatte bereits die Anerkennung durch den Kreissonderhilfeausschuss Wuppertal (Ausweis-Nummer 956). Fortan musste sie, die gesundheitlich schwer angeschlagen war, um finanzielle Entschädigung kämpfen. Am 1. Januar 1948 stellte sie einen Antrag auf Beschädigtenrente, die ihr als Teilrente am 2. Januar 1951 gewährt wurde. Gemeinsam mit ihrer Familie musste sie viele Einsprüche einlegen, damit sie ihre Rente auch tatsächlich in der ihr zustehenden Höhe erhielt. 1954, durch das Bundesergänzungsgesetz 1953 und dann 1956 durch das Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz, BEG), konnte Elly Bender einen Antrag auf Erhöhung ihrer Rente stellen. Das BEG sollte u.a. die Beseitigung wirtschaftlicher Nachteile – durch Haftzeit entgangenes berufliches und wirtschaftliches Fortkommen / Lohnausfall – ausgleichen und somit ihre kleine Rente etwas aufbessern.8 Jede Einlassung bezogen auf ihre finanzielle Situation wurde ausgiebig geprüft, Rückfragen gestellt und bis zur Auszahlung verging viel Zeit.

Am 29. März 1971 starb Elly Bender in Wuppertal.9

Ilse Kötting

Ilse Kötting wurde am 21.12.1913 als Tochter von Elly (Elli) und Karl Bender in der Kleestraße 59 in Barmen geboren.10 Ilse Kötting war nach dem Besuch der „freien Schule“11 und der Aufbauschule als Kontoristin, Gewerkschaftssekretärin und Textilarbeiterin beschäftigt. Sie war Stadtverordnete der KPD in Barmen und Mitglied der IG Textil.

Ilse Kötting wuchs in einer sehr politischen Familie auf. Die Eltern Bender waren überzeugte KPD-Mitglieder und Ilse Kötting wurde in der kommunistischen Jugend (KJ) sozialisiert. Sie kritisierte schon früh, dass die KJ wenig Zuspruch von jungen Menschen erfuhr. Zur „KPD-Hochburg Heckinghausen“ (Stadtteil von Wuppertal) sagte sie, „Hier war nichts los. Wir waren doch immer mit den ‚Alten‘, mit den Eltern auf den Veranstaltungen, auf den Demonstrationen und Versammlungen.“12 Ilse Kötting wurde im Rahmen der Gewerkschaftsprozesse am 26.06.1936 festgenommen und am gleichen Tag wieder entlassen. Das Verfahren gegen sie wurde am 20.10.1936 eingestellt.13

Ilse Kötting war Politikerin und Landtagsabgeordnete der KPD. Von November 1952 bis Februar 1953 war sie Mitglied des Landtags NRW. Sie rückte über die Reserveliste der KPD in den Landtag der 02. Wahlperiode nach.14

Nach dem Krieg unterstützte sie ihre Mutter, Elly Bender, tatkräftig in deren Wiedergutmachungsverfahren. Ilse Kötting schrieb an den Innenminister des Landes NRW, Abt. V/1 Wiedergutmachung, „ … ich möchte Sie bitten von der erneuten Untersuchung meiner Mutter im Zuge der Reihenuntersuchung Abstand zu nehmen … meine Mutter hat sich bisher allen geforderten Untersuchungen unterzogen … Es bedeutet für eine Frau von 64 Jahren aber immer erneute Aufregungen, wenn sie sich wieder einem fremden Arzt vorstellen muß. … alle Ergebnisse liegen Ihnen vor. Ich bitte Sie deshalb Verständnis für meine Mutter aufzubringen u. ihr Fernbleiben von der Reihenuntersuchung zu entschuldigen.“15

Mit dem Verbot der KPD 1956 trat sie in die neu gegründete DKP ein. Sie starb am 27.10.2007 in Wuppertal.

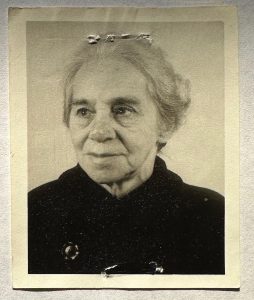

Adele Paula Sauer

Paula Sauer wurde als Tochter von Peter Sauer und Julia Sauer, *Bender, am 30. Mai 1888 in Barmen, Mohrenstr. 12 geboren.18

Sie entstammte einer Schuhmacherfamilie aus Barmen und wurde als 8. von insgesamt 9 Kindern geboren. Der Vater verstarb 8 Jahre nach Paulas Geburt. Die Mutter ernährte die Familie mit Heimarbeit. Im Alter von 14 Jahren begann Paula Sauer als Haspelerin zu arbeiten. Die tägliche Arbeitszeit betrug oftmals bis zu 12 Stunden. Abends und am Wochenende wurden die Kinder zur Heimarbeit herangezogen, um das Familieneinkommen sicherzustellen.

Fünf Brüder von Paula Sauer wurden in den I. Weltkrieg eingezogen, zwei starben an der Front. Die Erfahrungen im Krieg und das Elend im heimatlichen Umfeld führte zu einer Politisierung der Familie. Paula Sauer trat in die „Arbeiterjugend“ ein, in der sich Kriegsgegner versammelten. Sie organisierte sich zunächst in der USPD und wurde bereits kurz nach dem Krieg Betriebsrätin. Auch war sie Mitbegründerin der KPD in Barmen und wurde 1928 deren Stadtverordnete. Sie war an wichtigen Streikbewegungen der Textilarbeiter:innen beteiligt und arbeitete bis April 1933 als Betriebsrätin. Die letzte Wahl zur Betriebsrätin führte dann zu ihrer Entlassung. Bis zu ihrer Verhaftung 1936 war sie erwerbslos und schlug sich mit Heimarbeit durch. Paula Sauer war von Beginn an in die Widerstandsarbeit involviert. Sie war eine politisch aktive Frau, die führend in der Wuppertaler KPD tätig war.

Mit ihrer Schwester Elly Bender organisierte sie die Verteilung der Rote-Hilfe-Gelder und unterstützte verhaftete Familienmitglieder. Am 16. Juni 1936 geriet sie in die Verhaftungswelle und wurde von der Gestapo als „außerordentlich rege und gefährliche kommunistische Hetzerin“ eingeschätzt. Zunächst kam sie in Wuppertal bis Ende Oktober 1936 ins Polizeigefängnis.

Bei einer Reihe von Widerstandsfrauen lässt sich eine bestimmte Aussagestrategie beobachten. In ihrer ersten Vernehmung nennt sie namentlich zwei Frauen, denen sie Unterstützungsgelder gezahlt hatte. Beide Frauen waren bereits verhaftet, was Paula Sauer sowie die Gestapo wussten. Paula Sauer gab an nicht zu wissen, wie die Frau heiße, die ihr Gelder zur Weiterverteilung gegeben hatte, konnte sie jedoch beschreiben. Und sie gab zu, dass die Gelder von der illegalen KPD stammten. Die Gestapo glaubte ihr zwar nicht, konnte ihr aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Paula Sauers Strategie war, andere Menschen möglichst nicht zu belasten und ihr eigenes Handeln herunterzuspielen.19 Im März 1937 wurde sie erneut von der Gestapo verhaftet. Tatbestand war „Vorbereitung zum Hochverrat“, das OLG Hamm verurteilte sie zu 18 Monaten Zuchthaus, die sie bis zum 19.12.1937 im Zuchthaus Ziegenhain absaß.20 Ihre Nichte, Ilse Bender, holte sie in Ziegenhain ab.21

Nach dem Krieg setzte Paula Sauer ihre langjährige Betriebsrat- und Gewerkschaftsarbeit fort. Sie wurde in den Ortsvorstand der neugegründeten IG Textil-Bekleidung-Leder gewählt. Später war sie gewähltes Mitglied im Bezirksvorstand der Gewerkschaft. Mit 64 Jahren schied sie aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben aus.22

Paula Sauer kämpfte wie viele Widerstandskämpferinnen um Wiedergutmachung und einen finanziellen Ausgleich für erlittene Haftzeiten. Am 9. Mai 1946 wurde sie vom Kreissonderhilfsausschuss (KSHA) Wuppertal als politisch Verfolgte des NS-Regimes anerkannt und erhielt die Ausweis-Nummer 980. Wie in ihrer Wiedergutmachungsakte zu lesen ist, war sie gesundheitlich stark eingeschränkt. Sie bekam mehrere Heilverfahren / Kuren bewilligt, die ihren Gesundheitszustand verbessern sollten. Mehrfach wurde ihre Arbeitsfähigkeit / ‑unfähigkeit von den zuständigen Behörden, wie z.B. vom „Arbeitsminister, Ausführungsbehörde für Unfallversicherung – Land NRW, Sonderabteilung für die Opfer des nat.-soz. Terrors“ überprüft. Immer wieder musste sie Eingaben machen, um Gelder in Form einer Beschädigtenrente, Teilrente o.ä. bewilligt zu bekommen. Eine kleine Haftentschädigung wurde ihr ausgezahlt und 1957 erhielt sie vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf einen Teilbescheid über eine Kapitalentschädigung für entgangenes berufliches Fortkommen und Lohneinbußen. Der letzte in der Akte vorliegende Bescheid ist datiert vom 2. Oktober 1967.23

1983 verstarb Paula Sauer in Wuppertal.24

Emma Bruckner

Emma Bruckner, geborene Plockstadt, wurde am 17. April 1884 in Barmen geboren. Sie war kein Mitglied der KPD, verkehrte jedoch in ihren Kreisen, war Kurierin und führte Botengänge durch. Im Frühjahr 1936 wurde die Gestapo auf Emma Bruckner aufmerksam. Sie wurde beschuldigt, kommunistische Druckschriften verteilt und politische Gefangene durch die Rote Hilfe Wuppertal unterstützt zu haben. Am 8. Juni 1936 wurde sie morgens um 7:00 Uhr in ihrer Wohnung zusammen mit ihrem Sohn und der Schwiegertochter verhaftet. Zum Prozessbeginn war sie bereits Witwe. Der Prozess wurde nach ihr benannt, da sie die erste Verhaftete und nicht die Hauptangeklagte war (74 Männer und Frauen standen vor Gericht).

In ihrer Wiedergutmachungsakte schreibt sie (Erlebnisbericht), dass 4 Gestapomänner ihre Wohnung durchsucht hätten und sie zuerst in die Bachstraße 21, Kleiner Werth [Gestapodienststelle Barmen mit Gefängnis und Vernehmungsraum] gebracht, dann in die Von-der-Heydts-Gasse [Gestapodienststelle Elberfeld mit Gefängnis und schalldichtem Vernehmungsraum]25 und schließlich in das Gefängnis Bendahl, wo sie bis zu ihrer Verurteilung eingesperrt wurde.26 Am 6.3.1937 wurde sie als „minder schwerer Fall“ eingeordnet und zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt.27 Sie stellte einen Antrag auf Wiedergutmachung beim Kreissonderhilfsausschuss Wuppertal (KSHA), am 22. Mai 1946 erfolgte ihre Anerkennung als Opfer, Ausweis Nr. 898. Sie wurde für ihre Haftzeit vom 8. Juni 1936 bis 8. Juni 1938 in der Haftanstalt Anrath entschädigt. Emma Bruckner litt unter heftigen Gesundheitsproblemen wie chronischer Bronchitis, Hypertonie, Herzproblemen, Atemnot, Angst- und Panikattacken, begründet durch ihre Inhaftierung. Sie erhielt seit April 1950 eine Teilrente (30% = 70 Mark pro Monat), die rückwirkend ab dem 30. April 1948 gezahlt wurde.

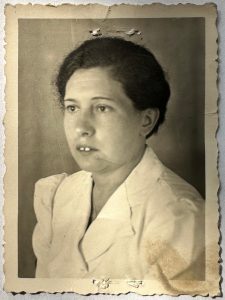

Emmi Bengtsson

Maria Emma Emmi (auch Emmy) Bengtsson, geborene Schubert, wurde am 28. April 1896 in Barmen, Sedanstraße 31a, geboren.28 1920 heiratete Emmi S., ihr Mann war wie sie KPD-Mitglied. 1921 wurde der gemeinsame Sohn geboren. 1934/1935 ließ sich das Ehepaar scheiden. Als Emmi B., ebenso wie ihr geschiedener Ehemann, in Haft waren, kam ihr Sohn in das sogenannte „Landjahr“ (NS-Pflichtveranstaltung für Jugendliche, um sie im nationalsozialistischen Geist zu erziehen). Nach der Haftentlassung des Vaters zog der Sohn zu seinem Vater. Emmi Bengtsson war von 1930 bis zur Auflösung durch die Nationalsozialisten KPD- Mitglied in Wuppertal.

Sie war Stadtverordnete und Kandidatin der KPD für die Landtagswahlen 1933. Von Februar bis September 1933 wurde sie in „Schutzhaft“ genommen. Im Juni 1936 wurde sie erneut verhaftet, da sie weiterhin für die jetzt illegale KPD und die Rote Hilfe tätig war. Sie wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt. Sie habe „Hetzschriften“ veröffentlicht, in der illegalen KPD gearbeitet, Gelder der Roten Hilfe verteilt, Kontakte zu KPD-Mitgliedern im In- und Ausland, besonders nach Amsterdam, Belgien, Frankreich gehalten. Sie sei eine „überzeugte und rührige Verfechterin kommunistischer Ideen“ gewesen. Emmi Bengtsson sagte im Wiedergutmachungsverfahren aus, dass sie von der Gestapo misshandelt worden sei.

Die Gestapo konnte ihr u.a. nachweisen, dass sie sich im Zusammenhang mit der Geldverteilung durch das „Wuppertal Komitee“ illegal betätigt hatte. Emmi Bengtsson war in zwei Widerstandsstrukturen der „Frauen vor Ort“ tätig und hatte somit eine Sonderrolle. Unter der Leitung des Wuppertal Komitees wurden zwei voneinander unabhängige Widerstandsstrukturen in Wuppertal aufgebaut:

Einerseits arbeitet Emmi Bengtsson mit Walter und Elfriede Sander für die Unterstützung der Angehörigen von Angeklagten der Massenprozesse, sammelte Informationen zu den Prozessen und andererseits war sie im Verteilungsnetzwerk von Willy Kuhbier u.a. mit Elli Bender, Paula Sauer, Katharina Seidel und Käthe Muth tätig. Sie wurde vom 23. Juni 1936 an inhaftiert, das Urteil gegen sie wegen Vorbereitung zum Hochverrat wurde am 6. März 1937 gefällt.29 Die „Rote Emmi“ wurde zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, ihre Strafe saß sie in den Zuchthäusern Ziegenhain und Lübeck ab und wurde dort am 13. Juni 1940 entlassen. Ein Gnadengesuch wurde abgelehnt.

Sie beabsichtigte nach der Haftentlassung zu ihrer pflegebedürftigen Mutter nach Barmen, Germanenstr. 17, zu ziehen. Eine beantragte „Inschutzhaftnahme“ nach der Entlassung wurde von der Gestapo abgelehnt, jedoch eine „längere und scharfe Nachüberwachung bei der Gestapo in Wuppertal“ angeordnet, um sie von erneutem Hochverrat abzuhalten.

Sie starb am 19. Juni 1975 in Wuppertal.30

Maria Runkel

Selma Maria Runkel, geborene Meyer, entstammte einer Arbeiterfamilie. Sie wurde am 29. März 1872 als Zwillingsgeburt (Schwester Auguste Laura Meyer) in Elberfeld geboren. Der Vater, Robert Meyer, war Fabrikarbeiter und die Mutter, Alwine Schöpp, war Hausfrau.

Am 30. Dezember 1892 heiratete Maria Meyer Carl August Runkel.31 Zu diesem Zeitpunkt war Maria Runkel Fabrikarbeiterin und wohnte in der Ludwigstr. 13. Ihrer beiden Söhne wurden 1893 und 1897 geboren. Der Ehemann verstarb 1926.

Bekannt und berühmt wurde Maria Runkel als Gastwirtin. Sie führte mit ihrem Ehemann in Wuppertal das Lokal „Zum Reichsbanner“, Blumenstraße 8, in der Elberfelder Südstadt. Nach der „Machtübernahme“ durch die Nationalsozialisten war die Elberfelder Südstadt eine Hochburg der Nationalsozialisten. In den Kämpfen gegen die erstarkende Nazibewegung spielte das SPD-Mitglied Maria Runkel eine wichtige Rolle. Ihr Lokal diente als Rückzugsort für Gegner:innen der Nationalsozialisten. Sie sagte später, dass sie sich, gemeinsam mit ihrem Ehemann, schon in ihrer Jugend als Sozialistin für die Ideen von Karl Marx interessiert habe. Sie kam aus einer überzeugten Arbeiterfamilie und wollte auch nur ausgesprochene Arbeiterlokale führen. Mit ihrer Überzeugung und Haltung wollte sie aktiv gegen die Spaltung in der Arbeiterklasse wirken. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Sohn Richard sorgte sie „für die brüderliche Vereinigung zwischen Reichsbanner und Kampfbund“ (Kampforganisationen der Arbeiterbewegung), auch gegen den Willen anderer politischer Gruppierungen. Dies diente zeitweilig zum Schutz vor Übergriffen der Nazis. Die Gastwirtsfamilie war seit 1930 deren Anfeindungen ausgesetzt, ab 1933 „war das Leben für uns die reinste Hölle“.32 Mehrfach wurde vor 1933 ihr Lokal verwüstet, Tränengas- und Knallbomben in das Lokal geworfen und oftmals die Fenster zerschlagen.33 Maria Runkel setzte sich stets zur Wehr, auch wenn sie selbst Konsequenzen zu erwarten hatte. Auch weigerte sie sich, die Hakenkreuzfahne aufzuhängen. Nach dem Reichstagsbrand wurde ihr Lokal erneut gestürmt und ihr Sohn Richard wurde mit Erschießung bedroht. Alleine die vielen Gäste des Lokals verhinderten die Ausführung der Erschießung des Sohnes. Zwei Monate später wurde Maria Runkel von der Gestapo verhaftet und in der SA-Kaserne an der Aue schwer misshandelt. Ihre Gaststätte wurde geschlossen und später von einem Nazi übernommen.34

Durch die Schließung ihres Lokals wurde Maria Runkel ihrer finanziellen Existenz beraubt. Ihre Wohnung wurde ausgebombt, so dass sie auch kein Inventar mehr hatte. Die Misshandlungen in der SA-Kaserne Aue beschädigten ihre Gesundheit langfristig. Nach Kriegsende wurde Maria Runkel vom Sonderhilfsausschuss Kreis Wuppertal am 22. Mai 1946 als politisch Verfolgte des Nazi-Regimes anerkannt (Ausweis Nr. 838). Wie bei anderen politisch verfolgten Frauen musste Maria Runkel für ihren Bereich der Wiedergutmachung kämpfen und nachweisen, dass sie in der Nazi-Zeit Schaden genommen hatte. Mit dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) konnten ihre Söhne – nach dem Tod von Maria Runkel am 30. August 1957 – ihre Ansprüche auf Wiedergutmachung wahren.35

Elfriede Sander

Elfriede Sander wurde am 9. September 1904 als Elfriede Röttger in Barmen, Sanderstr. 18 (später 188) geboren.37 Sie und ihr Ehemann organisierten sich früh politisch und gewerkschaftlich. Emmi Bengtsson war viele Jahre mit Elfriede Sander befreundet und bekam von ihr Geld zur Weiterverteilung in Wuppertal, auch verbreitete sie illegale Schriften. Sie sammelten Namen von Verurteilten und reichten die erstellten Listen an die holländische und französische Delegation weiter, zu der Elfriede Sander Kontakt hatte.

Schon vor 1933 war Elfriede Sander aktives KPD-Mitglied und lange Zeit Kassiererin der „Roten Hilfe“.

Am 8. Juni 1936 wurden die Eheleute Sander von der Gestapo verhaftet. Elfriede Sander wurde in das Untersuchungsgefängnis gebracht, nach 14 Tagen ins Gefängnis Wuppertal-Bendahl und später nach Düsseldorf-Ulm überführt. Am 8. Februar 1937 im Prozess Paul Dollmann und Genossen wurden insgesamt 78 Angeklagte vom 2. Strafsenat Hamm im Landgericht Wuppertal-Elberfeld verurteilt. In diesem Prozess wurde Elfriede Sander zu 3 ½ Jahren Zuchthaus verurteilt (Vorbereitung zum Hochverrat). Ende Februar 1937 wurde sie in das Zuchthaus Ziegenhain verlegt, bevor sie im Sommer 1937 in das Gefangenenlager Laufen/Oberbayern kam. Dort blieb sie bis zu ihrer Entlassung im Dezember 1939. Sie war vom 8. Juni 1936 bis 14. Dezember 1939 in Haft. Innerhalb ihrer Haftzeit wurde sie misshandelt. Nach ihrer Entlassung wurde sie unter Polizeiaufsicht gestellt und musste sich 14-tägig bei der Gestapo melden. Beim Luftangriff auf Barmen 1943 verlor sie ihre Wohnung und die komplette Einrichtung.

Nach dem Krieg wurde sie am 4. Mai 1946 vom Kreissonderhilfsausschuss (KSHA) als politische Gefangene anerkannt, Ausweis Nr. 400. Durch ihre unterschiedlichen Haftzeiten war Elfriede Sander gesundheitlich schwer angeschlagen. Insgesamt absolvierte sie von 1947 bis 1955 sieben Kurmaßnahmen, um ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Sie nahm Kontakt zur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) auf, um Unterstützung für ihren Kampf um finanzielle Mittel zu erhalten. Sie erhielt Gelder zur Haftentschädigung und eine Teilrente in Höhe von 40% einer Vollrente. Obwohl Ärzte in den jeweiligen Kureinrichtungen oder auch in Wuppertal von einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 70% ausgingen, wurde die Rente bei 40% belassen, da die zuständige Ärztekommission sich der Einschätzung ihrer Kollegen nicht anschloss und die Rente auf 40% reduzierte. Vielmehr attestierten sie Elfriede Sander z.B. klimakterische Beschwerden als Krankheitsauslöser. Bei der Berufungsinstanz hat die Spruchkammer I. des Oberversicherungsamtes für den Regierungsbezirk Düsseldorf im Januar 1952 entschieden, dass Elfriede Sander rückwirkend ab dem 1. Januar 1948 eine Beschädigtenrente von 70% zusteht. Der Tariflohn einer Seidenwinderin betrug in der Zeit von 1936 bis 1939 zwischen 65 und 72 Pfennigen pro Stunde.

Elfriede Sander starb am 28. Juni 1955. Nach ihrem Tod klagten ihre beiden Erben auf entgangene höhere Verdienstmöglichkeiten durch die lange Haftzeit und die dadurch begründeten gesundheitlichen Einschränkungen. Am 27. Mai 1960 wurde eine Entschädigung von insgesamt 2806,52 DM ausgezahlt.38

Text: Claudia Müller und Anette Willms; Stand 15.09.2025

Quellen:

1 Marioth, Anne: Wuppertalerinnen als „Hochverräterinnen“. Die Frauen im Prozess „Bruckner u.a.“ vor dem Oberlandesgericht Hamm 1937, Magisterarbeit Universität Bochum 2003, S. 95

2 eba.; Begründung des Urteils gegen Emmi Bengtsson, StAM, GStA I. Instanz, Nr. 9606, S. 111

3 Marioth, Anne; Wuppertalerinnen als „Hochverräterinnen“. Die Frauen im Prozess „Bruckner u.a.“ vor dem Oberlandesgericht Hamm 1937, Magisterarbeit Universität Bochum 2003, S. 2-4

4 Mail, Stadtarchiv, Geburtsadresse Sauer, Elly, 3. Juni 2025

5 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Bender, Elly Nr. 11007

6 Stracke, Stephan: Die Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse, Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, Band 12, 1. Auflage 2012, S. 124

7 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Bender, Elly Nr. 11007, hier: KSHA Wuppertal, 5.4.1949

8 Bundesgesetzblatt Jahrgang 1956, Teil I, Nr. 31, ausgegeben am 29.06.1956, S. 559

9 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Bender, Elly Nr. 11007

10 Stadtarchiv Wuppertal, Mail zur Geburtsanschrift vom 3. Februar 2025

11 Stracke, Stephan: Mit rabenschwarzer Zuversicht, Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, Band 2, Achterland Verlagscompagnie, 1. Auflage 1998, S. 25-27. „Sammelklassen für die vom Religionsunterricht befreiten Kinder“; „freidenkerische Inseln“ mit reformpädagogischer Ausrichtung, Schulen, von kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiterfamilien gegründet.

12 Stracke, Stephan: Mit rabenschwarzer Zuversicht, Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, Band 2, Achterland Verlagscompagnie, 1. Auflage 1998, S. 29

13 http://www.gewerkschaftsprozesse.de/person.php?c=y&id=1021 vom 22.01.23

14 https://www.landtag.nrw.de/home/der-landtag/abgeordnete-und–fraktionen/die-abgeordneten/ehemalige-abgeordnete/abgeordnetendetail.html?k=00557 vom 13.10.25

15 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Elli Bender, da: Brief Ilse Kötting für ihre Mutter an den Innenminister NRW, 30.08.1949

16 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Bender, Elly Nr. 11007 und Stadtarchiv Wuppertal, Mail vom 3.2.2025

17 Marioth, Anne; Wuppertalerinnen als „Hochverräterinnen“. Die Frauen im Prozess „Bruckner u.a.“ vor dem Oberlandesgericht Hamm 1937, Magisterarbeit Universität Bochum 2003, S. 49-57

18 Stadtarchiv Wuppertal, Geburtsanschrift, Mail vom 04.04.2023

19 Marioth, Anne: Wuppertalerinnen als „Hochverräterinnen“. Die Frauen im Prozess „Bruckner u.a.“ vor dem Oberlandesgericht Hamm 1937, Magisterarbeit Universität Bochum 2003, S. 63-65

20 Nach Stracke, Stephan: Stracke, Stephan: Die Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse, Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, Band 12, 1. Auflage 2012, S. 123-124

21 Wiedergutmachungsakte Nr. W-12046

22 Nach Stracke, Stephan: Die Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse, Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, Band 12, 1. Auflage 2012, S. 439

23 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Nr. 12046

24 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Nr. 12046

25 www.gedenkbuch-wuppertal.de; hier Bereich Gestapo

26 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Nr. 11103

27 Marioth, Anne: Wuppertalerinnen als „Hochverräterinnen“. Die Frauen im Prozess „Bruckner u.a.“ vor dem Oberlandesgericht Hamm 1937, Magisterarbeit Universität Bochum 2003, Anhang 1

28 Stadtarchiv Wuppertal, Geburtsanschrift, Mail vom 11.08.25

29 Marioth, Anne: Wuppertalerinnen als „Hochverräterinnen“. Die Frauen im Prozess „Bruckner u.a.“ vor dem Oberlandesgericht Hamm 1937, Magisterarbeit Universität Bochum 2003, S. 64-76

30 Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, Akten der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizei Düsseldorf über Ehefrau Bengtsson Wilh. Emmi geb. Schubert; RW_0058/-572/57226/RW_0058_0002.jpg

31 Stadtarchiv Wuppertal, Mail zur Geburtsanschrift, Personenstand vom 07.08.2025

32 Verein zur Erforschung der Sozialen Bewegungen im Wuppertal e.V.; 1933 Niemals vergessen! S. 14 in Verbindung mit dem Roll-Up des Vereins zu Maria Runkel

33 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Maria Runkel Nr. 12027

34 Siehe Fußnote 27

35 Siehe 27; Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Maria Runkel Nr. 12027, ihr Schreiben an die VVN Wuppertal, 2.März 1949

36 https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Hilfe_Deutschlands vom 22.05.25

37 Stadtarchiv Wuppertal, Geburtsanschrift Elfriede Röttger, Mail vom 20.01.2025

38 Stadtarchiv Wuppertal, Wiedergutmachungsakte Elfriede Sander Nr. 12039

Verortung:

Mahnmal zur Erinnerung an die Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse vor dem Wuppertaler Landgericht, geschaffen von der Wuppertaler Bildhauerin Ulle Hees