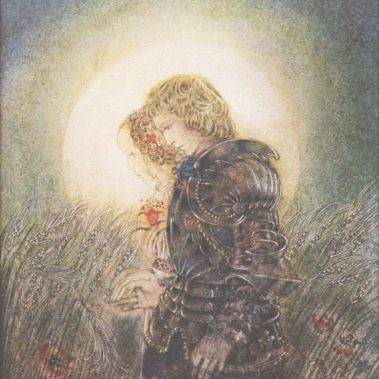

Foto: Mit freundlicher Genehmigung und vielem Dank an den Aquamarin Verlag GmbH1

Sulamith Wülfing

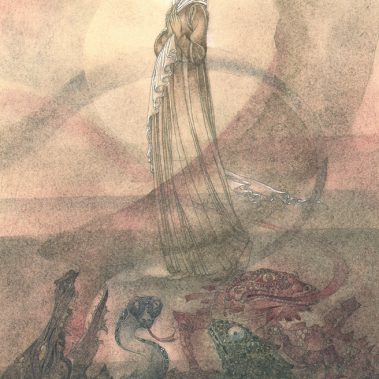

Sulamith Wülfings Zeichnungen sind weltbekannt. Zart, romantisch, empfindsam verband sie Blumenhaftes mit Figürlichem, angelehnt an Jugendstil und Manierismus.

Wer denkt, diese Werke entsprängen einer ebenso lieblichen Biografie, täuscht sich gewaltig. Das Leben von Sulamith Wülfing war ereignisreich und stürmisch.

Sulamith Wülfing2 kommt am 11. Januar 1901 in der Kieler Straße 16 als langersehnte Tochter von Carl August und Hedwig Wülfing zur Welt. Carl Wülfing ist Postmeister in Elberfeld-Hahnerberg, interessiert sich aber Zeit seines Lebens für religiöse Themen. Theosophisches wie buddhistisches Gedankengut prägt ihn ebenso wie er sich für mystische Themen und Botanik begeistert. Kurz nach der Geburt seiner Tochter zieht die Familie um in ein villenartiges Haus mit Garten und benachbartem Wald. Hier wächst Sulamith die ersten Lebensjahre fast isoliert auf. Lediglich zur alten Besitzerin des Hauses hat sie etwas mehr Kontakt. Durch diese lernt sie umfangreiche Sagen und Märchen kennen. Zwerge, Engel und andere Wesen sind so früh Bestandteil von Sulamith Wülfings Innerem.

Mit etwa vier Jahren beginnt sie zu zeichnen – neben Blumen und Käfern auch ihre ‚inneren Wesen‘ wie Schutzengel, Kobolde und mythischen Fabelwesen, die sie ihr Leben lang begleiten werden.

Erneut zieht die Familie wieder um, in die Stadtmitte. Am 11. September 1905 wird Hedwig, ihre Schwester, geboren. Zeit ihres Lebens gestaltet sich die Beziehung zwischen den Schwestern als schwierig, so unterschiedlich sind die Charaktere. Beide kämpfen um die Liebe der Eltern, die jüngere Hedwig mit sehr ungestümer Wesensart.

Sulamith kommt in die Schule, zeichnet aber unentwegt weiter. Sie ist eine gute Schülerin in den Fächern Naturkunde, Religion, Musik und Turnen, aber nicht im Rechnen und Zeichnen. Unfähig und unwillig, Krüge abzuzeichnen, zeichnet sie heimlich kleine Kunstwerke, die eines Tages von den Lehrern entdeckt und keinesfalls mit guten Noten bedacht werden – sie hat eine Vier oder Fünf im Zeichnen und leidet erheblich unter ihrer Schulzeit. 1917 verlässt sie das Lyzeum und beginnt an der Elberfelder Handwerker- und Kunstgewerbeschule zu studieren. Dort kann sie aufatmen.

Dem Inhaber einer Buch- und Papierhandlung zeigt sie selbstgefertigte Tischkarten, die er für sie verkauft. Bald folgen Glückwunsch- und Motivpostkarten.

Die Kriegssituation spitzt sich unterdessen zu. Die angehende Künstlerin muss ihre Arbeitskraft der Heimatstadt zur Verfügung stellen und arbeitet als Telefonistin im Telegrafenamt. Abends setzt sie dennoch den Unterricht an der Kunstschule fort.

Nach dem Krieg verbessert sich die finanzielle Lage der Familie und Sulamith Wülfing kann ihre Arbeit bei der Post aufgeben, um sich ganz dem Kunst-Studium zu widmen.

Hier lernt sie Otto Schulze, den Sohn des Schuldirektors, kennen, der aus dem Krieg als Soldat zurückgekehrt ist, selbst malt und unterrichtet. Bald verloben sie sich heimlich. Otto Schulze wird sie in den nächsten Jahrzehnten nach besten Kräften fördern und wird seine eigene Karriere für ihre zurückstellen. Eine erste Ausstellung von Wülfing findet im Städtischen Museum Elberfeld statt, viele weitere Ausstellungen folgen. Sie illustriert ein Märchenbuch und für das Künstlerpaar beginnt eine Periode emsigen Schaffens mit vielen lokalen Aufträgen.

Theologische und philosophische Themen nehmen in der Familie weiterhin einen großen Stellenwert ein. Jiddu Krishnamurti ist in aller Munde, ein junger Inder, der theosophisch ausgebildet wurde und als Messias gefeiert wird. Auch Sulamith Wülfing ist interessiert und fährt 1929 nach Holland zum ‚Star Camp‘, bei dem Jiddu Krishnamurti auftritt – und just bei dieser Veranstaltung zum Entsetzen der Theosophischen Gesellschaft alle Messias-Anwärterschaft seinerseits ablehnt und den Orden ‚Order of the Star‘ offiziell auflöst. Während das theosophische Lager sich spaltet und alle sich erbitterte Überzeugungskämpfe liefern, ist Sulamith Wülfing beeindruckt von Jiddu Krishnamurti, der jeden Absolutheitsanspruch ablehnt („Ich bin nicht das Orakel von Delphi“3). Sie besucht auch einen weiteren Vortrag von ihm und stellt sich sogar persönlich bei ihm vor.

Die Werke Wülfings werden längst im zusammen mit Otto Schulze gegründeten Selbstverlag Sulamith Wülfing, Elberfeld als kleine Bücher publiziert. Der Verlag expandiert ständig, Lagerhallen müssen gemietet und Mitarbeiter angestellt werden. Neben eigenen Monographien übernimmt Wülfing Illustrationen zu Gedichtbänden (Rilke-Gedichte, später zu Christian Morgenstern) und Büchern.

Sulamith Wülfing wird 1932 schwanger. Das Paar entscheidet sich nach langen Überlegungen für eine standesamtliche, aber keine kirchliche Trauung (9.12.1932), weil vor allem Otto Schulze eine solche ablehnt. Die Geburt verläuft jedoch nicht wie geplant – auch ein Kaiserschnitt kann das Kind nicht retten, der kleine Karl ist tot.

Das Paar arbeitet hart und Wülfings Ruhm hat längst europäische Dimensionen angenommen. Selbst Königin Maria von Rumänien bestellt bei ihr Illustrationen, in Schweden wird sie nach einer überaus erfolgreichen Ausstellung in Stockholm gefeiert.

Die Nationalsozialisten sind unterdessen auf dem Vormarsch. Politische Gegner werden schon seit langem verfolgt. Auch Sulamith Wülfings Kunst gilt nun als verdächtig, in Königsberg werden ihre Bildmappen und Postkarten öffentlich verbrannt. Das Ehepaar konzentriert sich in dieser Zeit verstärkt auf das Private:

Vater Carl August Wülfing entscheidet nach vierzig Jahren Ehe, sich nun völlig der Religion und Forschung zu widmen und zieht an den Rhein. Das junge Paar aber erwirbt in Wuppertal-Hahnerberg einen bergischen Kotten, den sie aus- und umbauen. Die Mutter Hedwig zieht zu ihnen. Sulamith Wülfing wird erneut schwanger und der kleine Otto (der zweite) betritt die Familie.

Die junge Mutter gerät aber bald vollends in das Visier der nationalsozialistischen Presse, die eine mehrseitige vernichtende Kritik publiziert.

Die Werke von „Albrecht Dürers kleiner Tochter“, wie Otto Schulze sie in einer Monografie betitelt hatte, seien nichts weiter als „Lieblichkeitskunst“4: „Nichts ist in diesen Blättern einfach und naturverbunden, alles ist „überzart, überempfindlich, überästhetisch“ und „süßlich, geschraubt und gewollt“. In einer Rubrik „Was der Arzt sagt“ werden Wülfing-Sympathisanten sogar als geisteskrank gebrandmarkt: „Ich habe als Nervenarzt die Erfahrung gemacht, dass sich zu dieser Künstlerin namentlich psychopatisch veranlagte junge Mädchen, und zwar in einer geradezu krankhaft übertriebenen Weise hingezogen fühlen“.5

Der Krieg beginnt, schon früh erhält Otto Schulze seinen Gestellungsbefehl. Im September muss er seine Familie verlassen. Für seine Ehefrau und ihre Mutter wird das Leben schwieriger. Deutsche Kunden ziehen sich zurück, und verbliebene Aufträge sind schwierig umzusetzen, da Papier und Druckmaterialien knapp und Postverbindungen immer schlechter werden. Abgesandte von Joseph Goebbels, der ihr rein technisch-künstlerisches Können, aber nicht ihre Motivwahl, anerkennt, stehen eines Tages vor der Tür und fordern Wülfing auf, fortan keinerlei Engel, Madonnen und alles Märchenhafte mehr darzustellen. Sie weigert sich.

Nach schweren Bombardierungen Wuppertals 1943 beschließt Sulamith Wülfing, die Stadt zu verlassen. Ihr Mann auf kurzem Heimaturlaub hilft ihr dabei. Nach schweren Zerstörungen des Bahnnetzes gibt es beim möglichen Ziel keine Auswahl: Sie besteigt mit ihrem Sohn Otto den erstbesten Zug, der nach Westen fährt.

Erstes Ziel ist das rheinhessische Weingut Burg Layen, bei dessen befreundetem Besitzer sie unterkommen und auf die nachreisende Mutter warten können. Im Juli reisen die drei weiter ins Elsass zu Elfriede Raeder, einer langjährigen Brief-Freundin, der sie nun zum ersten Mal persönlich begegnet.

Der Krieg neigt sich 1945 dem Ende zu und der Ausgang des Krieges steht vor allem in diesem Elsass-Teil schon seit längerem fest. Dortigen Deutschen wird zunehmend mit Hass begegnet. In diesen Blickfang gerät nun Sulamith und wird eines Tages überraschend von Franzosen verhaftet. Man verdächtigt die Malerin, Spionin gewesen zu sein. Alle ihre Zeichnungen werden beschlagnahmt mit dem Verdacht, es könnten in den Werken geheime verschlüsselte Botschaften enthalten sein.

Zusammen mit zehn anderen Frauen wird sie in eine verliesartige ehemalige Klosterzelle in ein Lager eingesperrt und Tag und Nacht verhört. Bei einem neuen endlosen Verhör brüllt sie der peinigende Franzose an: „Was ist die Wahrheit?“ Sulamith Wülfing erinnert sich an ein Zitat des Inders Krishnamurti und antwortet „Die Wahrheit ist ein pfadloses Land“. Der Mann stockt und fragt sie, ob sie Krishnamurti kenne. Sie bejaht. Als Anhänger Krishnamurtis könne man nicht schlecht sein, man bitte um Verzeihung, wird ihr gesagt. Sie darf gehen und das Verhör wird beendet.

Dennoch gestaltet sich auch die folgende Zeit nach dem Kriegsende schwierig und eine Weile muss Wülfing noch im Lager bleiben. Ein Versuch, in die Schweiz ausreisen zu dürfen, scheitert. Wülfing erhält die Nachricht auf ihre Anfrage beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes, dass ihr Mann unauffindbar sei. Sie rechnet mit seinem Tod. Auch ihr Haus in Wuppertal sei zerbombt, heißt es.

Eines Tages wird sie aus dem Lager zur Militärregierung gebracht. Sie begegnet dort einem ehemaligen ranghohen Résistance-Angehörigen, dessen Sohn sie im Elsass einmal geholfen hatte und der sich nun für sie einsetzt. Erneut wird ihr mitgeteilt, dass ihr Mann verstorben und ihr Haus zerbombt sei. Ihr wird die Gestaltung der Fenster des Colmarer Münsters vorgeschlagen. Sie nimmt nicht an, da es ihr größter Wunsch ist, dennoch nach Wuppertal zurückzukehren.

In Wuppertal angekommen, sieht sie, dass ihr Haus intakt ist, das Hausmädchen öffnet freudig-erschrocken die Türe. Sie erfährt, dass sie für tot erklärt worden war – und, dass ihr Mann lebt und auch wieder vor Ort in Wuppertal ist.

Wuppertal liegt in Trümmern, aber in der Nachkriegszeit steigt die Nachfrage nach Sulamith Wülfings Werken sprunghaft an. Gut 250 Originale waren in einem Wuppertaler Keller durch Bomben zerstört worden, aber Wülfing produziert wieder intensiv von neuem. Der Sulamith-Wülfing-Verlag erhält schnell eine Erlaubnis von der Militärregierung und hat großen Erfolg. Neue Formate wie Poster, Kalender und Zierteller6 entstehen.

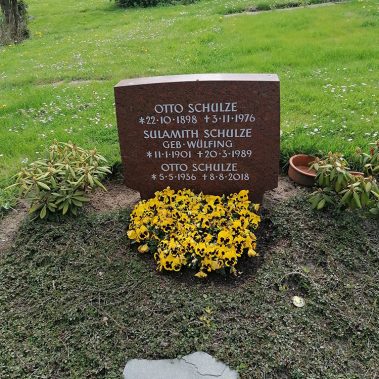

In den Folgejahren bricht der Erfolg Wülfings nie ab. Neben ihrem Mann arbeitet nun auch ihr Sohn Otto im Verlag mit. 1976 stirbt Ehemann Otto Schulze.

Nach und nach wird der Verlag in einen Amsterdamer Verlag überführt, der später die Rechte an den Werken Wülfings an den deutschen Aquamarin Verlag verkauft.

Sulamith Wülfing selbst stirbt am 20.03.1989.

Ihre Grabstätte befindet sich auf dem reformierten Friedhof Hochstraße, wo auch ihr Ehe-Mann und ihr Sohn bestattet wurde.

In Wuppertal Elberfeld wurde auf dem Gelände der Bergischen Universität eine Straße nach Sulamith Wülfing benannt.

Im September 2021 fand anlässlich des 120jährigen Geburtstages von Sulamith Wülfing in Solingen die große Ausstellung „Sulamith Wülfing, die vergessene Tochter der Stadt“ statt, in der internationale Künstler Werke präsentierten, die durch Wülfing inspiert wurden.

Text: Uta Kroder (Stand: 12/2022)

Bildergalerie:

1 Foto oben: Maurhoff, Marlene: Sulamith Wülfing. Meine ganze Liebe ist da drin. Eine Lebensgeschichte. 2. Auflage 1993: Aquamarin Verlag, S. 47.

Mit freundlicher Genehmigung der Aquamarin Verlag GmbH, auf deren Webseite viele Postkarten und Artikel mit Wülfing-Motiven vorhanden sind.

2 Hier und im Folgenden:

Maurhoff, Marlene: Sulamith Wülfing. s.o.

https://de.wikipedia.org/wiki/… und den wesentlich ausführlicheren englischen Wikipediaeintrag https://en.wikipedia.org/wiki/…

3 Jiddu Krishnamurti, Fragen und Antworten und sein Gespräch mit Prof. David Bohm über das Ersuchen der Intelligenz. Goldmann-Verlag, im Bertelsmann-Verlag, Gütersloh 1982, zitiert nach Maurhoff, Marlene: Sulamith Wülfing, so., S. 48.

4+5 Hier und im Folgenden: Das schwarze Korps, 10.12.1936, Folge 50, S. 13-14, zitiert nach Maurhoff, Marlene: Sulamith Wülfing, s.o., S. 89-90.

6 https://de.wikipedia.org/wiki/… – hier ist meines Wissens fehlerhaft von Rosenthal-Ziertellern die Rede. Teller mit Motiven Sulamith Wülfings sind von der Manufaktur Königszelt Bayern produziert worden, nie von Rosenthal.

Alle Webseiten: Stand 01.12.2022

Verortet wurde Sulamith Wülfing im Stadtplan am Ort ihres Hauses in Wuppertal / Hahnerberg, der Rennbaumer Str. 21.

(Vielen Dank für den Hinweis mit der fehlenden Hausnummer an Cesare Lazaros Borgia und Michael Nachreiner zur Lage).