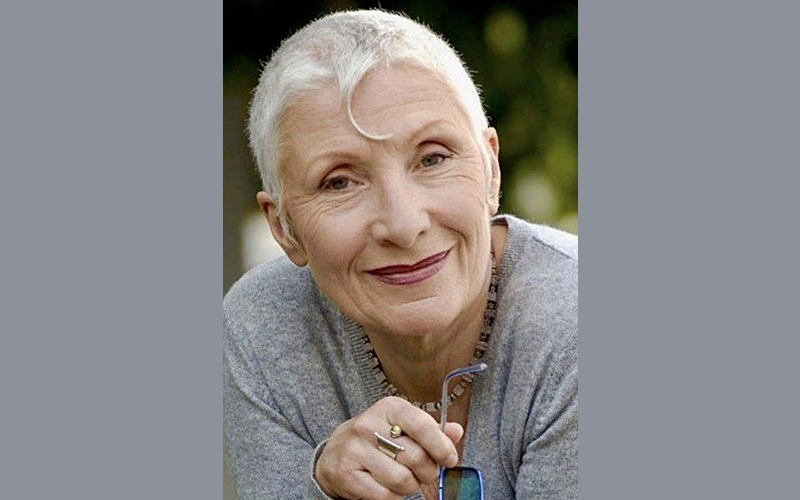

Ingeborg Wolff

„Wuppertal war solange ich denken kann mein Sehnsuchtsort!“ sagt die Schauspielerin Ingeborg Wolff, geboren in Oelde, aufgewachsen in Düsseldorf. Mit ihren Eltern besuchte sie als Kind regelmäßig Wuppertal mit dem Zoo, der Schwebebahn und dem Fluss mit seinen dicht bewachsenen Ufern. Später dann das wunderschöne Schauspielhaus, das 1966 von Heinrich Böll mit seiner berühmt gewordenen Rede „Die Freiheit der Kunst“ eingeweiht wurde. All das hatte sie tief und nachhaltig beeindruckt. Damals ahnte sie jedoch nicht, dass sich in dieser Stadt, in diesem Theater ihr Lebenstraum Schauspielerin zu werden, erfüllen würde.

Ihre Herkunft aus einem konservativen Elternhaus stand ihrem Berufswunsch lange entgegen. Der Vater bevorzugte für sie eine solide Ausbildung als Bürokraft, die Mutter hoffte auf einen sympathischen und strebsamen Schwiegersohn. Insgeheim hatte sie aber Verständnis für die künstlerischen Ambitionen ihrer Tochter – denn auch sie verspürte ein Leben lang den geheimen Wunsch die (Opern)Bühnen der Welt zu erobern.

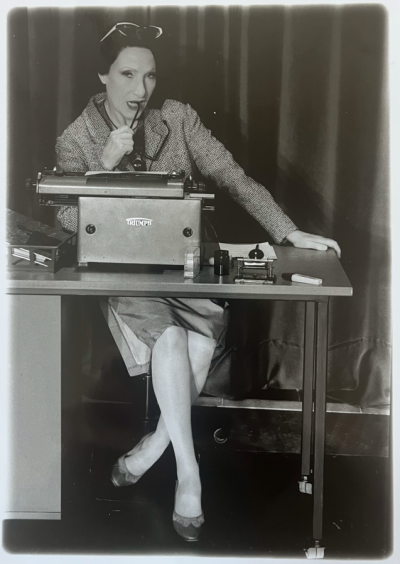

Um des lieben Friedens willen absolvierte Ingeborg eine kaufmännische Lehre und begann parallel dazu im Jugendclub des Düsseldorfer Schauspielhauses erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. Dort traf sie auf einen ebenfalls theaterbegeisterten jungen Mann, der etwa vier Jahrzehnte später ihr Intendant in Wuppertal werden sollte – Gerd Leo Kuck.

Dank der positiven Beurteilung des Düsseldorfer Schauspielhauses ließen sich die Eltern überzeugen. Und so begann sie 1963 ihre Ausbildung an der Schauspielschule Hertha Genzmer in Wiesbaden, die sie 1965 erfolgreich abschloss.

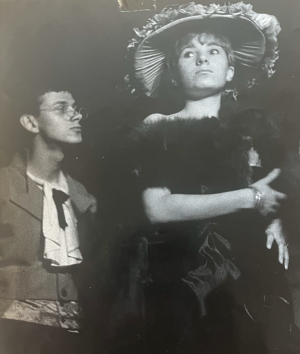

Es folgten Anfänger-Engagements an kleinen Bühnen wie der Burghofbühne Dinslaken oder dem Bremer Zimmertheater. Hier bot sich die Möglichkeit sich frei zu spielen. 1972 kehrte sie dann zurück nach Wiesbaden, wo sie am Hessischen Staatstheater in der Rolle der „Spelunken-Jenny“ in Brechts „Dreigroschenoper“ ihr Debüt feierte. Es war ihre erste große Erfahrung mit Berthold Brecht. Es folgten Autoren wie: Lorca, Tschechow, Gorki, Shakespeare, O’Casey, Schiller und andere.

Mitte der 70er Jahre wurde der Zuschauerraum des Staatstheaters aufwändig saniert und das Ensemble musste vorübergehend umziehen. Ein leerstehender Kinosaal diente als Ersatzspielstätte. Statt auf großer Bühne spielte man nun ganz nah am Publikum. Und neben den üblichen Theaterproduktionen, die nur sehr reduziert auf der kleinen Bühne möglich waren, entstanden Sonderprogramme zu Themen des Alltags wie Radikalen-Erlass, Mitbestimmung oder Gleichberechtigung. Dies begeisterte vor allem das junge Publikum.

Sie sagt: „Wir empfanden diese Ausnahmesituation als sehr kreativ und belebend. Wir haben viel gelernt in dieser Zeit.“

Im Jahr 1979 wechselte sie vom Staatstheater Wiesbaden erstmals an die Wuppertaler Bühnen. Hier hatte sie alsbald die Möglichkeit solistisch zu arbeiten und mit musikalischen Solo-Programmen im „Theater an der Gathe“, einer Dependance der Wuppertaler Bühnen, aufzutreten. Besonders der Monolog „Der Tisch“, ein Theaterstück bestehend aus Interviews mit Frauen aus allen Schichten, erregte Aufmerksamkeit und wurde 1981 zum „Internationalen Frauentheater-Festival“ nach Eindhoven eingeladen.

Im selben Jahr wagte sie den mutigen Schritt ihren festen Vertrag in Wuppertal zu kündigen und sich der freien Theatergruppe, der „Mobilen Rhein-Main-Theater GmbH“, anzuschließen. Diese hatte sich bereits durch politische Theaterarbeit einen Namen gemacht. Mit der finanziellen Unterstützung des DGB erarbeitete die Gruppe ein Stück zum Thema Arbeitslosigkeit mit dem Titel „Wir stempeln für Deutschland“.

Endlich war sie da, die Freiheit selbstbestimmt zu arbeiten: Inhalte, Dramaturgie, Kostüme, Bühnenbild und so weiter nach eigenen Vorstellungen umzusetzen. Dies bedeutete aber auch Organisation, Pressearbeit, Programmheft-Entwicklung und nicht zuletzt aus den Interviews mit Arbeitslosen und viel Theorie ein spannendes lebendiges Theaterstück zu entwickeln. Darüber hinaus musste der eigens entwickelte LKW zu den Auftrittsorten selbst gesteuert und be- und entladen werden.

Sie sagt: „Eine große Herausforderung, die uns viel abverlangte an Miteinander, Verantwortung und Vertrauen in die eigene Kraft. Eine Erfahrung, die an keiner Schauspielschule zu erlernen ist“.

Die vom DGB organisierte Tournee führte die Gruppe in Gewerkschaftshäuser und Schulen, zu Kongressen und auf Theaterbühnen in der gesamten Bundesrepublik.

Das darauffolgende Angebot an Ingeborg Wolff, Teil des neu gegründeten festen Ensembles der Ruhrfestspiele zu werden, nahm sie gerne an. Das neue Engagement unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Lichtenstein bot ihr die Freiheit ihren eingeschlagenen künstlerischen Weg konsequent weiterzugehen – eine perfekte Kombination aus politischem Kabarett, klassischen Theaterrollen, Chanson-Programmen und ersten Regie-Arbeiten. In diese spannende Zeit fiel auch die Geburt ihrer Tochter Claire 1984.

Anfang der 90er Jahre berief der Generalintendant Holk Freytag Ingeborg Wolff zurück an die Wuppertaler Bühnen. Weitere 16 Jahre prägte sie die Theaterszene der Stadt. Die vielseitige Schauspielerin, die sich auch als Ensemble-Vertreterin im Aufsichtsrat engagierte, wurde zur Grande Dame der Wuppertaler Bühnen.

Sie wurde in ganz unterschiedlichen Rollen besetzt – ernst und humorvoll, klassisch und modern, bekanntes und experimentelles.

In der Rolle der eigenwilligen Putzfrau, der von ihr erfundenen Bühnenfigur „Frau Schröder“, kommentierte sie satirisch und mit trockenem Humor die lokalen Entwicklungen in selbstgeschriebenen Texten.

Neben den Inszenierungen auf der großen Bühne liebte sie die kleine Spielstätte „Citykirche“. Dort gab sie eine ihrer Lieblingsrollen – die „Frau von Stein“ in Peter Hacks Ein-Personen-Stück „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“ unter der Regie von Betty Hensel.

Ebenfalls in der Citykirche spielte sie gemeinsam mit Anja Barth in die doppelte Hildegard Knef in „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

Sie moderierte Veranstaltungen und Konzerte im Opernhaus und in der Stadthalle und las im Rahmen der Veranstaltungsreihe „kunsthochdrei“ im Von der Heydt-Museum. An der Folkwang Universität der Künste in Essen hatte sie einen Lehrauftrag für Schauspiel inne.

Das Spiel besonderer Frauen war bis zuletzt ihre Stärke: “Ingeborg Wolff verleiht der Winnie in Gerd Leo Kuck’s Inszenierung des Stückes „Glückliche Tage“ von S. Beckett erschütternd großartige Gestalt und beweist mit unerhört dichter Leistung hohen künstlerischen Rang.“ schrieb Frank Becker 2002 als Kritik für die Wuppertaler Musenblätter.

Vor allem Bertolt Brecht hat sie durch ihr gesamtes Theaterleben begleitet – aber nie unkritisch. Mit ihrer Kollegin Maresa Lühle hat sie sich in dem Stück „Wie alles vorüberging, so verging auch das” des Machos Brecht angenommen

Als „Mutter Courage“ wurde sie gefeiert und spielte 2008 genau an ihrem 65. Geburtstag ihre letzte Vorstellung auf der großen Bühne – eine Inszenierung in einer modernen Fassung. Ohne Planwagen aber mit einer Mutter Courage im roten Abendkleid, die Kriegsgewinnlerin als Unternehmerin und der Krieg im Fernsehen. Dies war nicht nur Ingeborg Wolffs letzte Vorstellung. Danach wurde die große Bühne des Schauspielhauses aus technischen Gründen nicht mehr bespielt.

Die Ehrenmitgliedschaft der Wuppertaler Bühnen überreichte ihr als Geburtstagsgeschenk der Intendant Gerd Leo Kuck, mit dem sie Anfang der 60er die ersten Schritte auf die Bühne wagte.

Auch nach Beendigung der festen Anstellung blieb die Schauspielerin den Wuppertalern und Wuppertalerinnen erhalten. Sie wechselte wieder einmal die Seiten und führte im TIC-Theater Regie. Nach der Inszenierung von Dario Fos „Bezahlt wird nicht!“ folgten klassische Stücke. Unter anderem Kleists „Der zerbrochene Krug“ und Schillers „Kabale und Liebe“ wurden frisch und griffig inszeniert und waren besonders beim jungen Publikum beliebt.

2016 verließ sie Wuppertal und folgte Enkel und Tochter nach Leipzig. Hier stand sie 2021 für den Film „Engels 2.0“, eine filmische Revue des TIC-Theaters zum Engelsjahr, vor der Kamera. Mit Lesungen, Lehrveranstaltungen und Sprech-Rollen ist sie in der Messestadt aktiv und beliebt.

Die Liebe zur Stadt an der Wupper ist trotz ihres Umzugs nie vergangen, so zieht es sie immer wieder für Projekte zurück. So spielte sie unter anderem unter der Regie von Robert Sturm die Rolle der „Amme“ in Romeo und Julia und wirkte auch in der Wiederaufnahme von Pina Bauschs „Sieben Todsünden“ im Wuppertaler Opernhaus mit. In der Hörbuchfassung „Eine wundersame Rettung“ von Rosi Dasch las sie 2024 die Rolle der „Mutter“.

In der Ankündigung des Rosa Luxemburg-Club Wuppertal/Bergisch Land zum Austausch und Gespräch mit Ingeborg Wolff im Rex Theater am 8.3.2009 steht:

„Sie ist eine der wenigen Schauspielerinnen in unserem Land, die vom traditionellen Theater in die freie Szene wechselte und dann nochmals den Weg – mit vielfältigen neuartigen Erfahrungen ausgestattet – zurück an das Stadttheater nahm, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Das Wuppertaler Schauspiel hat sie maßgeblich mit geprägt. „Keine ist wie sie!“, denken wir Besucher*innen am Ende ihrer Stücke. Was sie auch tut, sie tut es mit Überzeugung, mit Engagement und der ganzen Frau. Sie wirkt nicht abgeklärt, nicht fertig mit sich, der Welt, mit Brecht, mit Chanson-Abenden, mit der Knef … sondern macht den Eindruck im produktiven Unruhestand zu sein.”

Preise:

Publikumspreis „Der Gaukler“ der Kulturgemeinde Volksbühne Wuppertal e.V. 1998

„Enno und Christa Springmann-Preis“ 2004

Auszeichnung als „Beste Schauspielerin“ des NRW-Theatertreffens 2005

Text: Petra Bald und Ingeborg Wolff (Stand: 12.03.2025)

Verortung: Wuppertaler Schauspielhaus

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ingeborg-Wolff (Stand: 22.11.2024)

https://www.welt.de/Du-kannst-ueberall-Theater-spielen.html Keim, Stefan: Du kannst überall Theater spielen (31.08.2008) abgerufen 22.11.2024

https://www.fr.de/kultur/fruehe-grenzgaengerin Keim, Stefan: Die frühe Grenzgängerin (29.01.2019) abgerufen 22.11.2024

https://musenblaetter.de/Glueckliche Tage Becker, Frank: Und täglich grüßt das Murmeltier (4.3.2003) abgerufen 24.2.2025

Persönliches Gespräch 11.11.2024 und 20.02.2025

Alle Fotos aus Privatbesitz von Ingeborg Wolff mit einem herzlichen Dank für die Genehmigung.