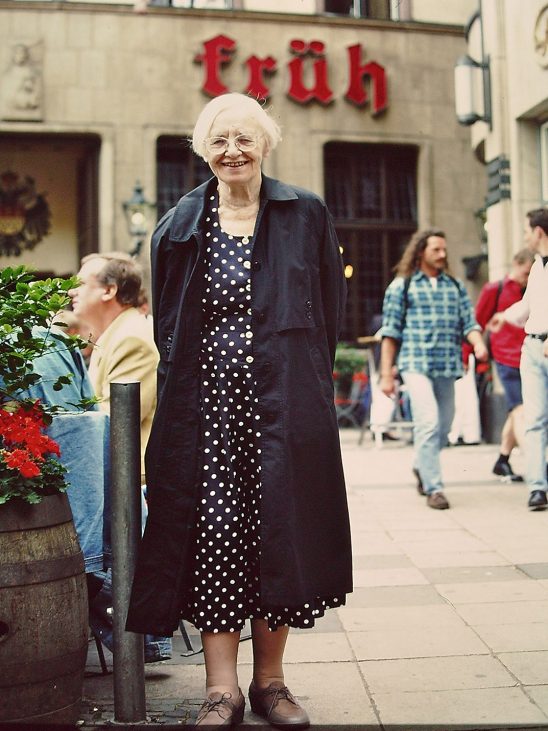

Foto: Erika Schilling, 1994, © Privatbesitz

Erika Schilling

Erika Schilling, geborene Schwarzer, wird als Tochter von Ernst Schwarzer und Margarete (genannt Grete) Schwarzer, geborene Büsche, am 30.04.1921 geboren.

Erika besucht die Volksschule in Wuppertal. Nach dem Ende ihrer Schulzeit bekommt sie keine Lehrstelle und kann keine Ausbildung machen, da ihre Eltern nicht in der NSDAP sind. Sie arbeitet daher im Tabakwarenladen ihrer Eltern und wird später in einer Pulverfabrik und als Straßenbahnschaffnerin dienstverpflichtet.1

In einem Interview spricht Schilling von einer Lehre, die sie aber nur anhand der Freundschaft mit einem Lehrmädchen beschreibt.2 In ihrem Beitrag in der EMMA 1/77 „Mein Beruf“ bezeichnet sie sich nicht als gelernte Verkäuferin, sondern als Propagandistin (Propagandistinnen arbeiten meist in großen Einkaufshäusern, wo sie die Kunden und Kundinnen umfassend und sachkundig über einen Markenartikel informieren und ihn verkaufen.). Ich selbst (die Verfasserin) begegnete ihr einmal in den späten 70er Jahren an einem Verkaufsstand im Wuppertaler Kaufhof.

Erika beschreibt, dass sie von ihrer Mutter lange keine Zuwendung, keine Geborgenheit erfährt. Sie nicht anfassen durfte, sie starke Berührungsängste hatte. Erst mit 12 wird Erika für sie zu einer Gesprächspartnerin, mit ihr redete sie über Philosophie, Politik und Gesellschaft. Sie wird nur intellektuell anerkannt, Anerkennung als Mensch und Frau erhielt sie von der Mutter nicht.3

Schilling sagt über ihre Mutter: „Meine Mutter war völlig unangepaßt. Sie war keine Hausfrau, Hausarbeit fand sie unproduktiv. Sie war eine politisch sehr interessierte Frau.“4

Nach einer kurzen Freundschaft mit einem Freund aus Elberfeld, „einer kurzen Episode“, wird Erika schwanger und bringt am 03.12.1942 ihre Tochter Alice zur Welt.5

Erika ist zwar volljährig, nennt aber den Namen des Kindsvaters nicht, das Kind wird unehelich geboren. Deshalb übernimmt ihr Vater Ernst Schwarzer die Vormundschaft für die Enkeltochter, da die Gefahr einer Heimunterbringung bestanden hätte. Die Tochter heißt nun Alice Schwarzer.6

Im Mai 1943 wird Wuppertal Ziel von schweren Luftangriffen, bei denen große Bereiche der Wuppertaler Stadtteile durch Bomben und darauf folgende Feuerstürme zerstört werden. Auch die Familie Schwarzer wird ausgebombt und dann nach Franken evakuiert. 1949 ziehen sie nach Wuppertal zurück. Die Stadt ist stark zerstört, sie bekommen aber eine Wohnung in einer Gartensiedlung in Elberfeld.

Erika fühlt sich als uneheliche Mutter gedemütigt. „Meine Mutter sagte immer: Dich nimmt kein anständiger Mann mehr.“ Bei einem Ausflug nach Straßburg lernt sie den Soldaten Rudolf Schilling kennen, der sie auch mit Kind heiraten will. Während seines 14-tägigen Heiratsurlaubs heiratet sie ihn 1943 in Wien ohne Wissen der Eltern, vielleicht auch aus Trotz.

Sie fühlt sich nicht wohl in der Rolle als Ehefrau und kehrt zu Eltern und Kind zurück. Ihren Mann sieht sie nicht wieder und wird einige Jahre später „schuldig“ geschieden. Den Namen Schilling behält sie aber, da ihre Mutter darauf besteht, um die Schande mit dem unehelichen Kind aufzuheben.8

Erika Schilling lebt bis 1963 bei ihren Eltern und mit ihrer Tochter Alice in Wuppertal, die 1961 aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Mit 42 Jahren bezieht Erika ihre erste eigene Wohnung und arbeitet weiterhin als Propagandistin und trägt zum Unterhalt der Familie bei.

Zwei Ereignisse sind für Schilling, jetzt 50 Jahre alt, wichtig, als sie sich der Frauenbewegung zuwendet: Die Stern-Kampagne „Wir haben abgetrieben“ vom 06.06.1971 und der Tod ihrer Mutter Margarete.9

„Wir haben abgetrieben!“ bekennen 374 Frauen im Stern vom 06.06.1971 und lösen Demonstrationen von Zehntausenden Frauen für das Recht auf Selbstbestimmung und gegen den § 218 aus, der Abtreibung mit Gefängnis bedroht.

Sie gibt eine Anzeige in der Lokalzeitung auf mit dem Titel: „Radikalfeministin sucht Frauengruppe“ oder „Radikalfeministin sucht Gleichgesinnte“. Das wurde von mehreren Zeitzeuginnen bestätigt, die Anzeige konnte trotz intensiver Suche im Stadtarchiv nicht verifiziert werden. Ihre Anzeige erfährt große Resonanz. Die Frauen treffen sich zuerst bei ihr zuhause, aber es kommen immer mehr dazu, das Interesse der Frauen am feministischen Thema ist sehr groß. Das Anmieten „neutraler Räume“ wird nötig und in der Luisenstraße ein passender Ort gefunden. In den nächsten Jahren ist E. Schilling beteiligt an der Gründung des Frauenzentrums Wuppertal, das jetzt in Räume in der Friedrich-Engels-Allee zieht.10

Orginalschild © Privatbesitz

1977 erfolgt der Umzug des Frauenzentrums (später: Urania) in die Stiftstraße. (Seit 2019 ist der Sitz in der Hochstraße und geht 2024 ins heutige Queere Zentrum „Inside:Out“ über.)

1981 gründet sie mit weiteren Frauen das Frauencafé „Dröppel(fe)mina“, Am Brögel in Wuppertal. An der Namensgebung ist sie maßgeblich beteiligt.

Schilling engagiert sich aktiv und mit Leidenschaft in der Frauenbewegung. Sie nimmt an Demonstrationen gegen den § 218 teil, arbeitet in Arbeitsgruppen der sozialdemokratischen Frauen mit, fährt zu Kongressen zum Thema Gentechnik und Tagungen der Friedensbewegung.11

Für die EMMA schreibt sie mehrere Artikel, z. B. „Prostitution ’45: Hätten unsere Töchter uns verstanden?“ Oder als Prozeßkommentar: „Ihr ist eben alles zuzutrauen.“ (siehe: Archiv, www.frauenmediaturm.de) und beantwortet Leser*innen-Briefe. Zu dem später mit ihrer Tochter Alice entstandenen Konflikt äußert sich E. Schilling nicht.

1981 veröffentlicht sie bei Fischer ihr Buch „Manchmal hasse ich meine Mutter – Gespräche mit Frauen“.

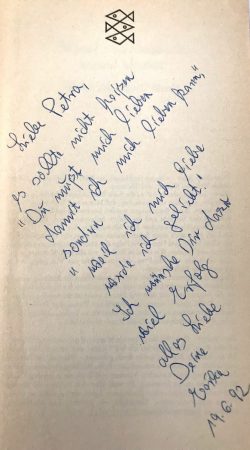

Im Bild links eine persönliche Widmung von Erika im Buch „Manchmal hasse ich meine Mutter“ (Privatbesitz):

Liebe Petra, es sollte nicht heißen „Du mußt mich lieben damit ich mich lieben kann“, sondern „weil ich mich liebe werde ich geliebt.“

Ich wünsche Dir dazu viel Erfolg

alles Liebe

Deine Erika

19.6.92

Im Spiegel vom 09.08.1981 erscheint die Rezension Wange hinhalten.

Sie schreibt für verschiedene feministische Zeitschriften Artikel, hält Vorträge und nimmt an öffentlichen Diskussionen teil.

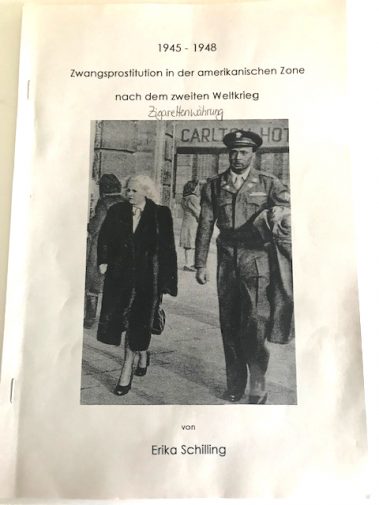

Sie erstellt einen Reader zum Vortrag an der Universität Düsseldorf am 15. Juni 1998: 1945-1948 – Zwangsprostitution in der amerikanischen Zone nach dem zweiten Weltkrieg – Zigarettenwährung.

Auch heute erinnern sich, auch jüngere Frauen, noch gerne an Erika Schilling.

Im Gespräch mit einigen Frauen berichten diese über viele Situationen und Erlebnisse mit ihr. Sie begleiten Schilling zu allen Orten, die für Frauen interessant sind, holen sie auch ab und nehmen sie im Auto mit. Erika hat kein Auto, will auch keinen sonstigen „überflüssigen Ballast“. Den privaten Alltag lebt Erika sehr bescheiden und minimalistisch. Sie lehnt großen Besitz ab, will keine Belastung – nichts Beschwerendes. So erzählen Frauen, dass sie nur einen Teller, eine Tasse und einen Bestecksatz besitzt. Ihre Kleidung ist aber immer schick, sie trägt niemals Hosen.

„Ich glaube, ich bin eigentlich beziehungsunfähig. Ich habe nie eine richtige Beziehung gehabt, auch zu Frauen nicht“, beschreibt Erika ihre Situation.12 Frauen sieht sie als ihre Familie. Einsam fühlt sie sich nicht und mit ihren beiden Katzen empfindet sie kein Alleinsein. Regelmäßig besucht sie zum Austausch und für Diskussionen das Frauencafé Am Brögel. Mit ihren vielen Freundinnen ist sie im Austausch und lässt auch keinen Frauenschwoof oder Frauendisco aus, ob in Wuppertal, Köln, Berlin oder gar Amsterdam. „Ich bade in den Frauen!“ Das sind häufig ihre Worte. Ihre Geburtstage feierte sie im Frauenzentrum, ihren 70. Geburtstag dann in großem Rahmen in der Börse (Kommunikationszentrum in Wuppertal).

Nach einem Sturz verbringt sie ihre letzten Jahre in einem Wuppertaler Pflegeheim auf der Hardt. Dort wird sie auch noch von Frauen besucht, die darauf achten, wie es ihr geht und dass sie gut versorgt ist.

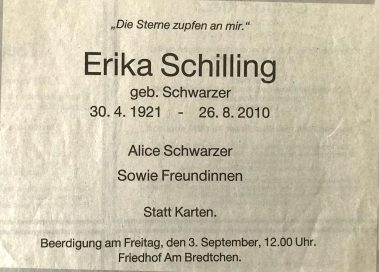

Sie starb am 26.08.2010 und wurde auf dem Friedhof „Am Bredtchen“ beigesetzt.

Ein letzter Wunsch von Erika lautete: „Zu meiner Beerdigung sollen die Frauen bunt kommen.“

Viele Frauen, die zur Beisetzung kamen, erfüllten ihr diesen Wunsch.

Text: Ulrike Mecking-Kroder | 25.11.2024

Dank allen Frauen, im Besonderen M. Frielingsdorf, S. Hellmich und P. Preute, die persönliche Erinnerungen und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.

Verortung: Am Waldschlößchen

Quellen:

Suche im Portal und in Objekten:

digitales-deutsches-frauenarchiv.de

Suchergebnisse meta-katalog.eu

1 Petra Welzel, Interview Erika Schilling, „Ich wollte nie größenwahnsinnig sein“, in: Weiblich, Heft 30, 1997, Berlin, S. 34 ff

2 Interview mit Erika Schilling: „ Also ich bin total frauenbewegt“, in: Ihrsinn-eine radikalfeministische Lesbenzeitschrift, Hrsg. Ihrsinn e.V., 2. Jahrgang 1991, Nr. 3, S. 93

3 Erika Schilling, Manchmal hasse ich meine Mutter, Gespräche mit Frauen, Münster, 1981, Nachwort, S. 218 ff

4 P. Welzel, ebd.

5 Barbara Schmidt-Mattern, „Die andere aus Elberfeld, Süddeutsche Zeitung, NRW-Report, 8./9.März.03

6 P. Welzel, ebd.

7 lexetius.com/BGB/1707,4

8 P. Welzel, ebd.

9 Sterntitel, Hamburg, 6.6.1971

10 Erika Schilling, In: Urania-Geschichten, Wuppertal, 2020, S. 13 f

11 P. Wenzel, ebd.

12 P. Wenzel, ebd.