Gräfin Maria von Waldeck vor einer Schultafel, Brunnen ‚Das Tal der Wupper‘ von Bert Gerresheim vor dem Barmer Rathaus (Foto: Kroder)

Gräfin Maria von Waldeck, geb. Gogreve (Ghogreff)

Eine heimliche Verlobung, Skandale, Intrigen, Glaubenskämpfe– und dann mittendrin die Pest. Bewegende Zeiten für die Gräfin Maria von Waldeck und ihre Familie.

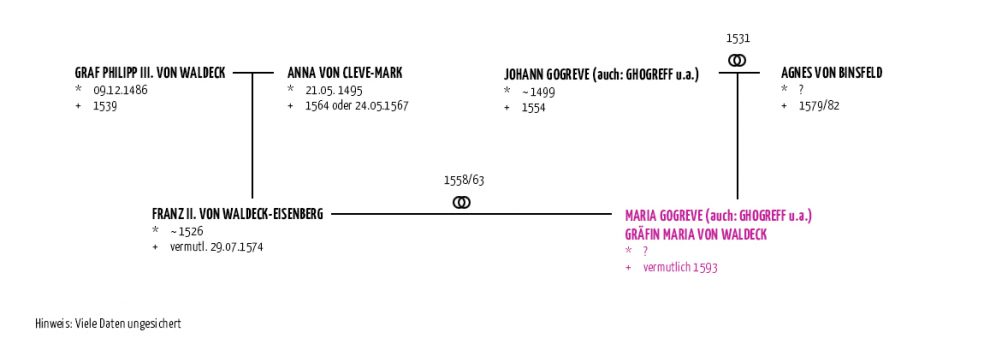

Um ihr Leben historisch einordnen zu können, ist ein Blick auf ihre Familie wichtig.

Die Dynastie von Waldeck-Eisenberg

Wir schreiben das Jahr 1514. Streitigkeiten zwischen Kleve und Geldern sollen eigentlich durch eine Heirat beigelegt werden, die sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Anna von Cleve-Mark1, die potentielle Braut, tanzt daraufhin gewaltig aus der ihr vorbestimmten Reihe: Sie verlobt sich im Frühjahr 1518 heimlich mit einem anderen Mann, dem Grafensohn Philipp III. von Waldeck2. Der Skandal ist vollkommen. Dieser heimlich versprochenen Ehe wird nicht nur die Anerkennung verweigert, sondern Anna wird von ihrem eigenen Vater in eine Kammer im Schloss zu Cleve gefangen genommen. Mehr als ein Jahr wird sie gefangen gehalten, während ihr Bräutigam Philipp alle politischen Bemühungen unternimmt, um sie zu befreien. Ein Landtag in Duisburg wird dazu einberufen, selbst König Karl von Spanien und Kaiser Maximilian sind involviert. Die Zustimmung erfolgt, dass Anna ihrem Verlobten wieder überwiesen werden soll. Das Haus Cleve weigert sich jedoch, die Abmachung einzuhalten – und zwar so lange, bis ein finanziell besserer Vertrag für Cleve abgeschlossen wird. Am 7. Januar 1519 wird Anna endlich aus der Haft entlassen. Wahrscheinlich ohne Aussteuer verlässt sie mit Philipp ihre Heimat.

1532 erlangen aber beide das Amt Beyenburg. Das Amt Beyenburg (mit Barmen, Lüttringhausen, Radevormwald u. Remlingrade) war 1505 von Herzog Johann zu Jülich-Berg für 8.050 Goldgulden3 zunächst an den Grafen Philipp II. von Waldeck verpfändet worden, der es ab dann fast wie eine Eigenherrschaft verwaltetete. Es bleibt in dessen Familie bis 1593.4

Als Graf Philipp III. von Waldeck (Sohn von Philipp II.) 1539 stirbt, übernimmt seine Witwe Anna den Pfandbesitz und danach ihr Sohn Franz II., der später Maria Gogreve (auch Ghogreff) ehelichen wird.

Philipp III. von Waldeck und Anna von Cleve-Mark als Stifter auf dem Chorbild zu Korbach, Evangelische Pfarrkirche der Altstadt Sankt Kilian:

Das Geschlecht der Gogreve/Ghogreff

Johann Gogreve, der Vater ‚unserer‘ späteren Gräfin Maria von Waldeck, entstammt dem im Herforder, Minden-Ravensberger und Osnabrücker Raum verbreiteten westfälischen Adelsgeschlecht Gogreve. Als Sohn des Düsseldorfer Amtmanns und Schlosshauptmanns Giesbert Ghogreff/ Gogreve ist Johann Gogreve humanistisch herausragend gebildet und ein Verehrer von Erasmus von Rotterdam. Er studiert in Köln, an der juristischen Fakultät in Orléans und Bologna, schließt sein Studium als Dr. iur. utr. ab und verbringt einige Zeit in Rom. Er spricht Latein, Italienisch und Französisch.5

Zwischen 1524 und 1530 ist Gogreve Propst des Stiftes St. Gereon in Köln.

Um 1524 tritt Gogreve in den Dienst des Herzogs Johann III. von Jülich-Kleve-Berg6 und verrichtet für ihn diplomatische Dienste als Kanzler.

1530 verzichtet Gogreve auf die Kölner Propstei, verlässt den geistlichen Stand und übernimmt die klevisch-märkische Kanzlei, er heiratet 1531 Agnes von Binsfeld († 1579/82). Die diplomatischen Missionen des Herzogs Johann III. führen Johann Gogreve auch an den Londoner Hof des englischen Königs Heinrichs VIII., zum Fürstentag nach Frankfurt, nach Brüssel. Kontakte zu Martin Luther und Philipp Melanchthon bestehen. Im Januar 1540 begleitet Gogreve den Herzog zur Hochzeit von Anna von Kleve (Tochter des Herzogs) mit König Heinrich VIII. von England nach London.

Heinrich VIII. plant nach dem Tod seiner dritten Frau Jane Seymour aus politischen Gründen eine weitere Heirat. Er wählt Anna von Kleve aus (nicht zu verwechseln mit der Schwiegermutter der Maria von Waldeck, Anna von Cleve-Mark), da ihm ihr von Hans Holbein gemaltes Porträt gefällt, und unterschreibt den Heiratsvertrag, ohne sie persönlich kennengelernt zu haben. Nach ihrer ersten Begegnung sieht er sich jedoch in seinen Erwartungen enttäuscht und lässt die am 6. Januar 1540 in Greenwich geschlossene Ehe ein halbes Jahr später für ungültig erklären, da sie nie vollzogen worden sei. Anna genießt weiterhin finanzielle Privilegien, darf aber England bis zu ihrem Tod nicht mehr verlassen.7

In heimischen lokalen Bezügen engagiert sich Johann Gogreve stark für Bildung und Schulgründungen: Gogreve hat 1545 entscheidenden Einfluss auf die Errichtung des Düsseldorfer Lyceums.

Wappen der Familie Johann Gogreve

Mit Agnes von Binsfeld hat Johann Gogreve drei Kinder, die älteste ist Maria Gogreve (Geburtsdatum nicht bekannt, † 1591 oder 1593).

Zwischen 1558 und 1563 heiraten Maria Gogreve und Franz II. von Waldeck-Eisenberg (* etwa 1526), die nun das Amt Beyenburg innehaben. Das Geburtsjahr von Maria Gogreve, wie so viele Lebensdaten aller Personen dieser Zeit, ist unbekannt.

1577 erhält ihr Ehemann Franz II. von Waldeck Haus Angerort und Gut Medefort aus dem Besitz von Johann Gogreve als Lehen.

Die Reformation

Schon Mitte der 1520er Jahre kommen Orte an der Wupper erstmals mit reformatorischem Gedankengut in Kontakt.8

Adolf Clarenbach (*etwa 1497/98) wirkt und lehrt kurzzeitig in Elberfeld, wird aber 1529 als einer der ersten evangelischen Märtyrer in Köln verbrannt.

Forderungen zu Kirchenreformen werden schon seit längerem länderübergreifend formuliert und erzeugen oftmals politische Spaltungen, da reformatorisches Gedankengut stark differiert und in Details und Grundlagen stark voneinander abweichen.

Der Landesherr Herzog Johann III. verfolgt dabei den ‚Via media‘, den ‚vermittelnden Weg‘, der mit einer humanistischen Reform den reformatorischen Strömungen zu begegnen sucht.

Johannes Gogreve, Marias Vater, verfasst mit anderen herzoglichen Räten 1525 dazu eine erste neue Kirchenordnung, der weitere Neuordnungen folgen.9

Auch Marias Schwiegermutter Anna von Cleve-Mark ist eine Anhängerin der Reformation gewesen – die Offenheit reformatorischen Gedankenguts setzt sich bei Franz II. von Waldeck und Maria fort.

Der in Elberfeld geborene Garnbleicher und Prediger Peter Lo (1530-1581) wird in ihrer Zeit zum eigentlichen Reformator des Bergischen Landes.

Er predigt lutherische Inhalte, hält auch Hausgottesdienste ab und teilt das Abendmahl in beiderlei Gestalt (als Kelch- und Brotkommunion) aus. In Düsseldorf wird er deshalb als Ketzer angeklagt und flieht zu Franz II. von Waldeck nach Beyenburg.

Die Familie besorgt ihm eine Anstellung als Kaplan in Mengeringhausen in der Grafschaft Waldeck.10

Peter Los verfasste Schrift „Eynfeltige bekantniss vnd vnuerfelschter Euangelischer Bericht der waren Christlichen, Apostolischen vnnd alt Catholischen mutter Kirchen, Welcher gestalt man das heylige Nachtmal vnsers Herrn Jesu Christi außteylen vnd entpfahen solle“ widmet er seinen Beschützern aus der Familie von Waldeck. In ihr verteidigt er die Auslegung Luthers zum Abendmahl.

Peter Lo wird 1561 erneut inhaftiert, aber auf Fürsprache der Familie von Waldeck freigelassen unter der Bedingung, in Elberfeld nicht mehr aufzutreten.

1581 grassiert die Pest im Tal der Wupper. Peter Lo stirbt daran.

Die Reformation setzt sich in den Folgejahren in Tal der Wupper vollständig durch.11 Gräfin Maria von Waldeck wird, wie wir sehen werden, sie stark fördern. Sie wird hier einen gemäßigten, aber dennoch klaren reformierten Kurs einschlagen.

Das Amt Beyenburg und die Entstehung Barmens

Franz II. stirbt viele Jahre vor seiner Ehefrau (vermutlich 29. Juli 1574). Maria, die Gräfin von Waldeck, übernimmt nun seine Aufgaben.

Zum Amt Beyenburg gehören seit 1466 wenige geldabgabepflichtige Höfe im noch nicht stark gewachsenen Barmen. 1597 zählt das Beyenburger Lagerbuch 123 Einzel-Höfe in Barmen.

Mittelpunkt ist der Dörner Hof, aus dem Jahrhunderte später das Kirchdorf Gemarke hervorgeht, der Ortskern, aus dem die spätere Stadt Barmen entsteht.

Der Dörner Hof sammelt die Abgaben der Höfe und Kotten ein und hier werden auch die Eichgewichte und in einer Lade die Gewichtsvorschriften über die zu leistenden Naturalabgaben, die Preisvorschriften für Brot und Bier und die Bestimmungen für Gastwirte aufbewahrt.12

Gräfin Maria von Waldeck weilt oft auf dem Dörner Hof.

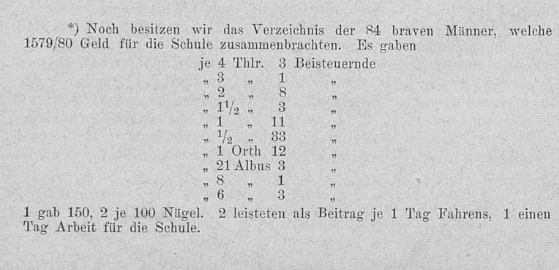

1579 regt Gräfin Maria den Bau einer Schule an, „damit der evangelische Glaube gekräftiget und erhalten werde“13, und schenkt auch den Bauplatz und Land dazu. Die Schule ist für alle Einwohner des Amtes, ohne Unterschied der Konfession bestimmt, doch sollen

„keine andere als Reformierte Schulmeister vociert werden“, so die Gräfin. Der Schulbau gestaltet sich als ein sehr frühes Unternehmen der Gruppenfinanzierung: Hatte Maria von Waldeck den Grund gestiftet, beteiligen sich 84 „brave“ Männer, welche nicht nur Geld beisteuern14:

Die Barmer erhalten so ein kleines Schulhaus, aus dem sich das heutige Gymnasium Sedanstraße entwickelt. Gräfin Maria stiftet auch Türmchen mit Wimpel, Glocke und eine Uhr für die Schule, die etwas später – 1596 – aus dem Vermächtnis der mittlerweile verstorbenen Gräfin hinzugefügt werden. Etwa 100 Schüler aus der Gegend können so die Schule besuchen. Mit dem Bau des Gebäudes, in dem auch Gerichtssitzungen und Beratungen stattfinden, erhält Barmen einen ersten Mittelpunkt, aus dem später der Alte Markt wird. Glocke und Uhr sind für lange Zeit einzigartig in Barmen.

Erinnerungstafel an der Gemarker Kirche: Nichts verweist mehr auf die Beteiligung der Gräfin Maria von Waldeck

Materialien zu Gräfin Maria von Waldeck sind bisher nicht gesammelt zusammengetragen worden – sie bezeugen aber, dass sie sehr aktiv ihr Amt ausübt:

In einem Bericht an Herzog Wilhelm 1577 über die Lüttringhauser Religionsverhältnisse berichtet sie vom lutherischen Pfarrer Johann Becker, mit dem die Reformation vermutlich viele Jahre zuvor Einzug in Lüttringhausen erhielt.15

In einem weiteren Schreiben an die Stadt Radevormwald teilt sie 1587 mit, dass der Amtmann zu Monheim dem Siebert Breitbach die Pfarre Radevormwald übertragen habe und weist Bürgermeister und Schöffen entsprechend an. Wegen der Vikarie wolle sie sich nächstens mit der Stadt besprechen.16

Gräfin Maria von Waldeck stirbt zwischen 1591 und 159317. Sie soll wie ihr Ehemann Franz II. zuvor, in der heutigen Evangelischen Kirche Lüttringhausen18 beigesetzt worden sein.

Text: Uta Kroder (Stand: 24.04.2025)

Verortung:

Gemarker Kirche/eh. Reformierte Amtsschule

Quellen:

1 Nicht zu verwechseln mit Anna von Kleve, der vierten Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII.

2 Fast alle anderen Quellen sprechen jedoch nicht von einer Verlobung, sondern von einer Hochzeit, also heimlicher Eheschließung. Hier gemäß Hermann Josef Koch: Steinhaus-Beyenburg im Wupperthale. Elberfeld: Matthey 1883, S. 39-43– vgl. Otto Schell: Anna von Cleve, Gräfin von Waldeck. In: Bergische Frauen. Elberfeld: Martini & Grüttesien 1912, S. 16-20.

3 Eine andere Quelle spricht von 8702 Goldgulden, so Oskar Henke: Chronik des Gymnasiums zu Barmen: eine Festschrift, zur Feier der Einweihung des neuen Gymnasialgebäudes und des 25-jährigen Bestehens des Gymnasiums in seiner jetzigen Gestalt. Barmen: Wiemann 1890, S. 13.

4 https://wiki.genealogy.net/Beyenburg (Stand: 24.04.2025)

5 Hier und im Folgenden https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ghogreff (Stand: 24.04.2025)

6 1521 trat er das Erbe seines Vaters Johann II. von Kleve in Kleve und Mark an und bildete damit die Vereinigten Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg, wodurch er zum mächtigsten Fürsten im Westen des Reiches wurde.

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Kleve (Stand: 24.04.2025)

8 Hier und im Folgenden: https://www.reformation-cities.eu/cities/wuppertal/ (Stand: 24.04.2025)

9 Hier und im Folgenden https://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/reformation-in-westfalen/Reformation_in_Westfalen/territorienderreformation/gftmark/index.html (Stand: 24.04.2025)

10 um 1554, also vermutlich noch vor der Hochzeit mit Maria.

11 Im Barmer Gebiet eher lutherisch, Elberfeld calvinistischer Ausprägung.

12 https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rnen_(Wuppertal) (Stand: 24.04.2025). Bis zur Auflösung des Amts Beyenburg und der Stadterhebung Barmens 1808 diente der Dörner Hof als herzoglicher Verwaltungssitz Barmen, während Gemarke das bürgerliche Handels- und Gewerbezentrum war.

13 Hier und im Folgenden: Oskar Henke: Chronik des Gymnasiums zu Barmen: eine Festschrift, zur Feier der Einweihung des neuen Gymnasialgebäudes und des 25-jährigen Bestehens des Gymnasiums in seiner jetzigen Gestalt. Barmen: Wiemann 1890, S. 14ff.

14 Ebd., S. 14ff.

15 Ebd. (Stand: 24.04.2025)

16 Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf 1552-1953, überarbeitet von Ruth Rockel-Boeddrig Nov. 2015/ Nov.2022, URL: https://archiv.ekir.de/wp-content/uploads/2023/04/4KG005_Duesseldorf_neu.pdf (Stand: 24.04.2025)

17 Sterbe- und Geburtsdaten von ihr wie von vielen weiteren Familienangehörigen sind stark unsicher und differieren in den unterschiedlichen Quellen erheblich.

18 Wilhelm Heuser: Kleine Lüttringhauser Kirchengeschichte 1985. URL: https://luettringhausen.ekir.de/inhalt/kleine-luettringhauser-kirchengeschichte/ (Stand: 24.04.2025)